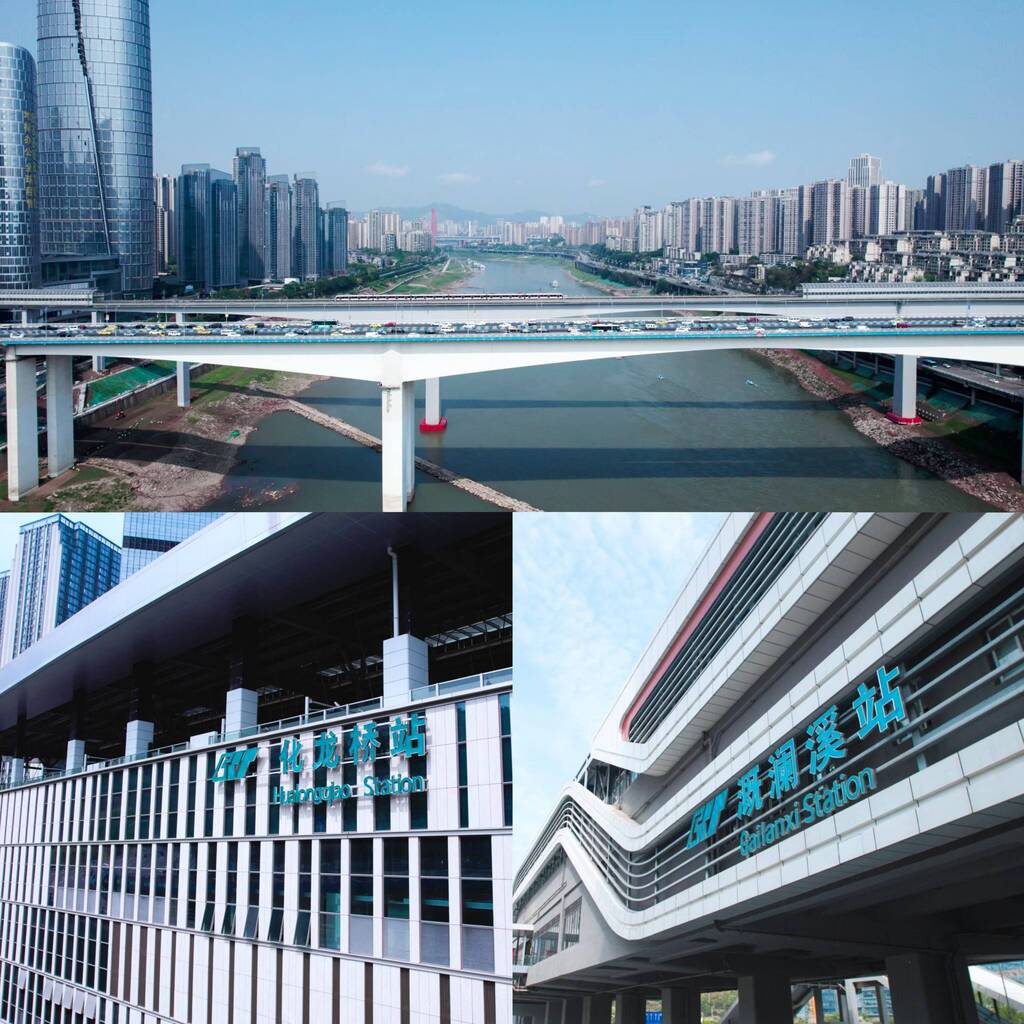

项目名称:重庆轨道交通九号线一期工程

设计单位:重庆市轨道交通设计研究院有限责任公司、林同棪国际工程咨询(中国)有限公司

项目介绍:重庆轨道交通九号线一期工程线路全长33.876km,工程与轨道交通线网中12条线路换乘,衔接1座高铁客运站、2座综合交通枢纽、5个城市组团,发挥了城市轨道交通骨干线路作用。为市民提供了高效出行方式,改善了重庆的城市交通环境,极大的缓解了过江交通的紧张状况,有效实现区域连接,进一步促进了重庆城市的发展,其社会经济效益显著。

建成世界最大跨度的城市轨道交通专用连续刚构桥(252m),首次在轨道交通领域应用钢-混凝土混合梁无砟轨道连续刚构体系。

首次研究并成功运用轨道复合减振及降噪系列技术,实现地铁轨道在小半径大纵坡条件下的低噪声、小振动和良好的轨道平顺性。

采用系列化设备系统技术创新技术,实现轨道交通智能化、绿色化建造。

研究并实践完成了一系列山地城市地下结构设计关键技术创新,实现了在周边建设环境恶劣,地质情况复杂、既有建、构筑物多且距离近的条件下建成轨道交通。

工程的顺利建成,实现了国土地下空间的综合高效利用,极大的促进了山地城市地铁设计技术的高质量发展,提升了重庆轨道交通设计建造技术水平。

重庆轨道交通九号线一期工程建设区域均为城市建成区,周边建设环境恶劣,地质情况复杂,工程具有埋深和平均坡度大、平均站间距小、结构安全高风险点多、换乘车站比例高等特点,为工程的设计和施工带来了巨大挑战。设计以提升山地城市地铁设计综合技术为目标,坚持以技术研究为抓手,以多专业协同攻关为手段,通过一系列的技术创新推动工程的设计工作,其中的主要技术创新包括:

一、针对本工程埋深及平均纵坡大的特点,采用动拖比达5:1、爬坡能力更强的山地As车辆,更好适合本工程线路地形特点。

二、针对本工程沿线地势险要,周边建设环境恶劣,地质情况复杂、既有建、构筑物多且距离近的特点,研究并实践完成了一系列山地城市地下结构设计关键技术创新:

(1)首创暗挖车站初支扩大拱脚台阶法,提出更合理的断面分析方法,通过设置拱部扩大拱脚格栅钢架提高拱部初期支护的承载能力和稳定性。

(2)首次在重庆轨道交通中设计了“半盖挖施工”的明挖车站,更好的解决了周边交通疏解及居民出行等问题,为后期类似工程提供了借鉴与参考。

(3)首次研究并运用新型拉压组合基坑支撑系统,成功解决了明挖车站两侧土压力变化过大带来的支撑受力和稳定问题。

(4)首次研究并运用填土区下穿铁路群桩关键技术,成功解决了何家梁站~石盘河站区间填土区段隧道近接6条铁路桥桩基群技术难题。

(5)首次研究并成功应用隧道结构上跨爆破松动带设计技术,成功解决了刘家台站~江北城站区间穿越民国时期爆炸松动带技术难题。

三、建成世界最大跨度的城市轨道交通专用连续刚构桥(252m),首次在轨道交通领域应用钢-混凝土混合梁连续刚构体系

(1)嘉华轨道专用桥主跨252m,是城市轨道交通领域采用无砟轨道且跨度最大的连续刚构桥。

(2)提出了钢—混耦合连接技术,解决超长预制钢梁和现浇混凝土梁精准拼接的难题,实现了跨中92m钢梁预制整体装配式建造,保障了特大跨刚构轨道桥精度,有效解决大跨度连续刚构桥梁中跨下扰的通病,极大的改善了混凝土桥梁由于长期收缩徐变导致的轨道平顺性。

(3)首次在特大跨江桥上采用预制轻型整体道床,发现了无砟轨道与特大梁桥变形机理,解决了特大跨桥梁的车-轨-桥振动响应激烈的难题,为大跨轨道桥梁减振降噪提供了成功案例。

四、建成重庆最复杂的城市交通综合体和埋深最大的地铁车站,建成重庆首个地面轨道交通TOD一体化项目

(1)建成的沙坪坝站为大型换乘枢纽综合体,是目前重庆最复杂城市交通综合体。实现三条轨道与高铁、出租车、公交、商业休闲的无缝衔接,极大的提高了城市核心区土地的集约利用。

(2)将化龙桥站和陆海国际中心整体打造为大型综合TOD,成为重庆首个地面轨道交通TOD一体化项目。化龙桥车站成为整合该片区写字楼、商业、休闲娱乐区、公园及住宅的城市多功能载体。

(3)建成全国最深地铁站红岩村站,车站结合周边地形和红岩革命纪念馆,打造具有鲜明红色文化特征的特色车站;车站增设自动步行道,即提升乘客的方便性、舒适性又节约了投资。

五、开展了轨道智能设计、平顺控制、预制道床、复合减振降噪等关键技术研究,解决了地铁噪音和振动扰民的难题,实现了复杂条件下列车平稳运行,提升了本线运营服务水平,建成目前重庆最安静的地铁工程。

本工程是目前重庆线形最复杂,曲线地段占比最高,纵坡最多,首次在正线采用270m极端小曲线半径的项目。通过如下创新,成功克服了上述复杂条件对列车运行舒适和安全性的影响。

(1)自主研发轨道三维仿真设计软件,实现轨道智能设计和全过程咨询,发现了复杂条件下轨道平顺性控制方法,保障了轨道稳定性,避免轮轨噪音和晃动等病害。

(2)首次在重庆实现轨道结构轻量化设计和装配式建造,促进了重庆轨道工业化建造步伐。

(3)首次研究出高架地段复合式减振方案,解决了高架轨道噪声和结构二次振动难题。本成果为五里店站~溉澜溪站~头塘站高架段周边居民营造了安静的环境。

六、采用系列化设备系统技术创新技术,实现轨道交通智能化、绿色化建造。

(1)首次在重庆轨道交通中建成隐患排查系统,实现安全质量隐患的及时上传、推送、督促、整改,有效保障、强化施工安全质量。

(2)首次在重庆轨道交通供电系统中使用35kV中压回馈装置,节约能源,降低地铁运营成本,保证列车及设备安全运行。

(3)首次在重庆创建数字化综合管理安防平台,提升运营管理效率,降低运营安全风险。

(4)列车搭载智能列车乘客服务系统,显示车厢拥挤度等信息,让乘客更加便捷获悉列车的相关通行信息。

七、实现轨道交通人性化设计,提升了乘坐舒适性

(1)车厢布局上增加了环形扶手,座位中间增加了隔断,提高了乘坐的安全性和舒适性;

(2)车站车控室外增设“招援按钮”,乘客可与工作人员寻求帮助;

(3)增设公共交通换乘设施,江北城站、溉澜溪站等设置“P+R”停车场,为乘客提供“一站式”换乘服务;

(4)站厅增设母婴室;站台增设分类垃圾箱、售纸机及直饮水。

本项目发表论文7篇、规范14部、获得发明专利5项、实用新型专利25项、外观专利1项,形成工法2套,获得奖项3项。本工程的综合效益显著,主要体现在如下几个方面:

(1)首创暗挖车站初支扩大拱脚台阶法,该工法减少了复杂的临时支护体系,有效提高了隧道的施工工效。在同样条件下,对围岩的扰动更小,该工法的提出,进一步丰富了大断面深埋隧道的施工工法选择,普遍适用于重庆地区轨道交通深埋车站的建设。

(2)提出永-临结合的设计理念,利用了山城地形高差大的特点,因地制宜,将车站出入口结构与施工通道结合设计,有效的解决了施工通道及出入口选址困难,集约了用地条件且避免了重复投资,取得了良好的经济效益。

(3)为保障轨道在下曲线及大纵坡等复杂情况下的平顺性,减少车内噪声、钢轨波磨、轮轨啸叫等病害,本工程采用了护轮轨、轨距拉杆、刚度大且减振效果好的轨道方案,提高了列车运行平顺性和乘客乘座舒适感,取得了优良的社会效益。

(4)在线路穿越居民区、医院、学校等敏感区,在重庆首次应用复合减振降噪措施,取得了优良的减振降噪效果,值得在后续轨道交通项目中推广应用。

(5)自主研发适应山地城市需求的轻型预制道床结构,在重庆轨道交通中最先采用预制整体道床,推进了我市轨道工业化建造步伐。

重庆轨道交通九号线一期工程的建设,有力的促进了轨道交通领域的减振降噪技术、复杂地质环境下的地下结构设计技术、轨道交通与大型城市综合体一体化建造技术、轨道交通的智能化绿色化建造技术和轨道交通工业化建造技术的发展,其主要表现有:

(1)首次研发并成功应用山地城市轻型预制道床结构,在重庆轨道交通中最先采用预制整体道床,推进了我市轨道工业化建造步伐,在本工程高架桥上成功研发并应用复合减振降噪技术,大大减小了轨道交通运行对周边环境的影响,提升了地铁高架结构的绿色环保效应,有力的促进了轨道交通绿色化建造技术的发展。

(2)首次在重庆地区采用35kV中压能馈装置,有效稳定牵引网电压,吸收列车再生制动能量,每年可节约电费2300万元,降低地铁运营成本。首次设置安防集成平台,实现全线车站安检系统、视频监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、电子巡查系统等安检系统联网,提高了安全设备的集约化管理,提升了运营管理效率。

(3)通过沙坪坝站、红岩村站、化龙桥站的成功实践,为山地城市轨道交通在站城融合建造、超深埋地下暗挖车站、地面轨道交通TOD一体化设计建造技术等方面积累了宝贵的技术经验,有力的促进了山地城市轨道交通综合建造技术的发展。

(4)首次提出初支扩大拱脚台阶法,大幅提高了超大断面隧道施工工效,降低了工程风险,节约了工程投资。在重庆地区首次采用半盖挖工法解决了城市核心区交通疏解困难的问题。

(5)解决了大跨度轨道交通专用连续刚构桥梁跨中下挠通病,成功解决了轨道交通大跨度混凝土桥梁轨道不平顺问题,有力的推动了梁桥技术在轨道交通专用桥梁上的推广应用和技术发展。