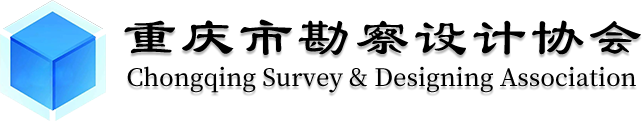

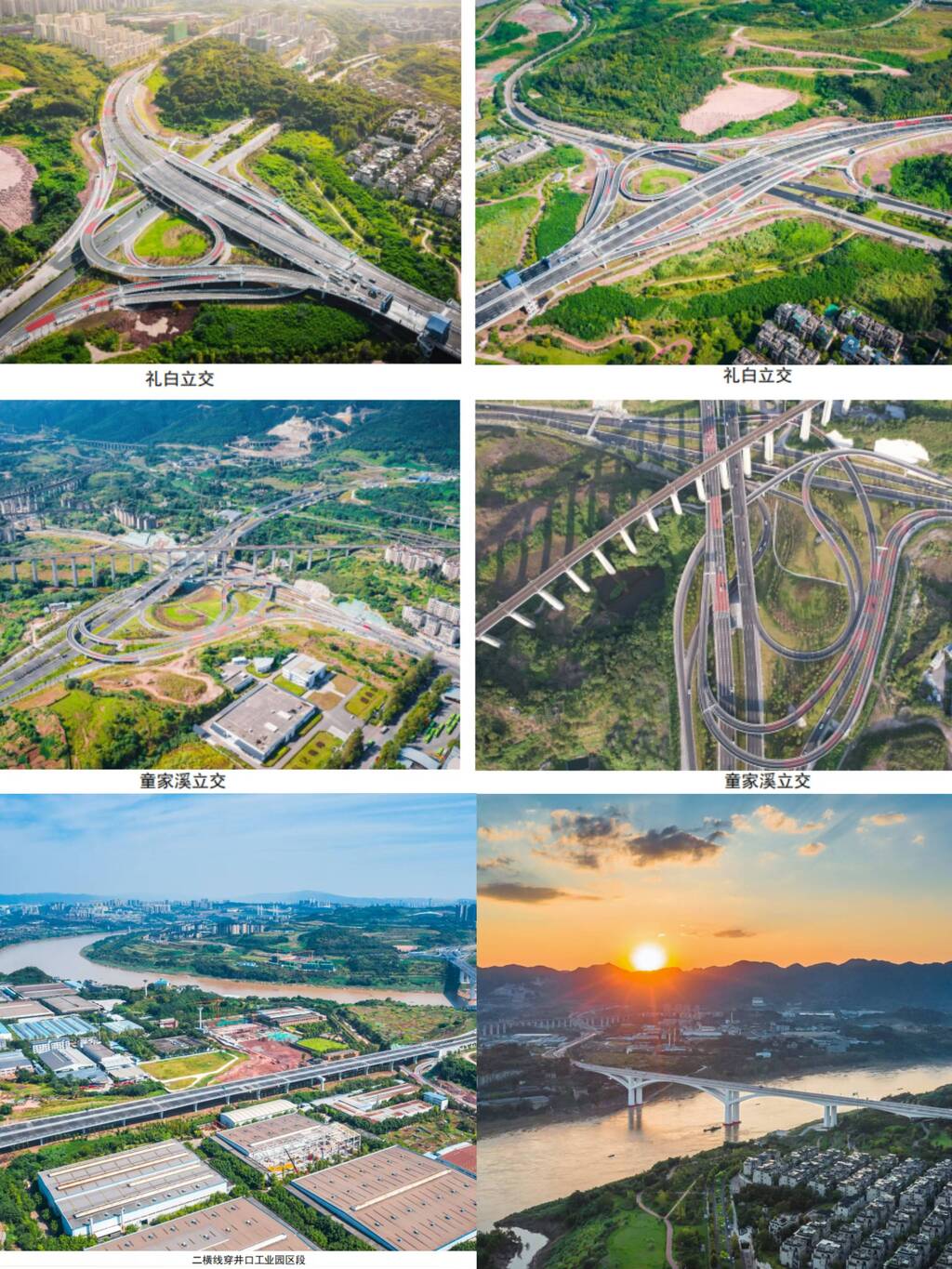

项目名称:重庆市快速路二横线物流园区至礼白立交工程

设计单位:中铁二院重庆勘察设计研究院有限责任公司 、 中铁二院工程集团有限责任公司、林同棪国际工程咨询(中国)有限公司

项目介绍:快速路二横线物流园区至礼白立交段工程是中心城区“八纵七横”快速路网的重要组成部分,西起物流园区界,横跨沙坪坝区、北碚区、两江新区,与金通大道相交止于礼白立交。全线总长11.512 km,全线设特长隧道1座(土主隧道长4.0 km),特大桥1座(礼嘉嘉陵江大桥,全长1.18 km,主孔跨径245 m),互通式立交2座(童家溪立交、礼白立交)、简易立交1座(物流园立交),桥头接线1处,桥涵12座、桥隧占比65.4%。

本项目建设条件极为复杂,技术难度大。工程穿越“两江、四山”生态保护区,工程建设、运营环保要求高。土主隧道贯穿素有“西南地质博物馆”之称的中梁山,包含有煤层、采空区、岩溶、断层、瓦斯及高压富水等诸多特殊地质,对隧道设计提出了极高要求。礼嘉嘉陵江大桥的设计建造要充分考虑水位巨大消落变化、桥位水域环保和通航要求,桥型需融入环境并力求新颖、美观。本项目穿(跨)越10条等级和高程不同的铁路线,其建设和运营对铁路的安全保护要求极高;此外,与轨道交通7、13和15号线存在交叉或共走廊关系,需提前为其预留好建设条件。

本项目因地制宜,通过系统性的创新设计,满足各项要求,为完善重庆市快速路网起到重要作用,环境、经济、社会效益明显,推动了行业技术进步。

一、技术特点

1、选线科学合理、技术标准高、环境冲击低的山地城市快速路总体设计

路线布设充分结合沿线地形、地物分布情况,成功避让环境敏感点、减小了山体开挖和征地拆迁,最大程度保护了生态环境、有效降低了协调难度、节约了工程投资。工程采用最优平、立面线形组合,以安全、合理和经济效益最好的方式恰当地处理了与众多铁路之间的交叉关系,以及缩短了穿山隧道长度,且为与本项目交叉和共走廊的轨道交通预留了良好的建设条件。

2、顺应地形、因势利导、布局紧凑、线形流畅的童家溪和礼白互通立交

童家溪和礼白互通立交在基于交通流向基础上,充分结合地形地貌和项目用地红线,巧妙避让了现状山体、河道、铁路、以及周边建筑等建设边界条件,并且为临近的规划轨道交通线路、车站预留了良好的敷设空间。

3、结构性能优异、造型简约优雅,与山水地形相得益彰的礼嘉嘉陵江大桥

礼嘉大桥率先采用大跨径上承式梁拱组合刚构桥,造价经济、受力高效、结构刚度大、后期运营维护工作量少。该桥桥面平直,造型谦逊低调,未对视线形成遮挡,与环境相得益彰,简练、流畅、连续的轮廓线条实现了比例协调、美观雅致、简约而不简单的效果,既具有梁桥的简洁,又具有拱桥的优美,自然跨越于山水之境。

4、成功克服诸多复杂不良地质,安全穿越中梁山敏感区和既有高铁的土主隧道

土主隧道穿越素有“西南地质博物馆“之称的中梁山,地质条件复杂,地表水、地下水广泛分布,岩溶、落水洞、采空区、煤层瓦斯、地热温泉等不良地质众多,地表东、西两个岩溶槽谷建筑物密集分布;另外,隧道出口下穿渝贵高铁,拱顶至铁路路基间距仅9米。鉴于该隧道施工难度大、风险高的特点,在总结既有穿山通道的设计经验基础上制定了详尽对策措施,成功避免了隧道建设对周边环境负面影响,并保证了既有铁路的安全。

5、因地制宜、巧妙构思,创新设计实现世界首例“五桥同转”

跨渭井、蔡歌铁路主线桥基于道路路线和多条铁路之间的几何关系,提出分幅桥梁T构群连续转体设计,避免了采用特大跨径桥梁一跨跨越铁路线,显著降低了工程造价。采用 “四桥逆时针转体、一桥顺时针转体,异步启动同步转体” 施工技术,将涉铁施工窗口时间缩减至最短,减少了对既有运营铁路的干扰,降低了铁路施工配合费用。

二、解决的关键技术难题

礼嘉大桥首创大跨径上承式梁拱组合刚构桥,可有效克服采用大跨径PC连续刚构桥容易发生的跨中下挠和梁体开裂普遍缺陷。设计提出的上弦梁、下弦拱同步斜拉扣挂和挂篮节段平衡悬浇施工方法,避免了桥梁施工对嘉陵江航运的干扰和河道行洪的影响,实现安全、绿色、节能、环保的特大跨江桥梁建造。

土主隧道综合路线总体设计,采用先绕避、短通过、抬高程等方式,在设计中将灾害预防工作前移,从源头上降低隧道施工风险。根据隧区岩溶特性,提出“敏感区采用水压控制爆破、维护岩溶自稳性”新思路,采取分区防排水、注浆堵水等施工技术防治岩溶突水灾害,消除了槽谷段易出现水系、建构筑物塌陷等隐患,保障隧道施工运营安全。同时,强化了下穿渝贵高铁段的风险识别、分析,加强超前支护、初支强度和刚度,降低了隧道下穿铁路的施工风险。

三、主要技术指标

道路等级:城市快速路, 汽车荷载:城市-A级;主线行车速度:80km/h;最大纵坡4.8%;最小平曲线半径550m;全线除土主隧道为双向6车道外其余均为双向8车道,标准路幅宽38m。该项目桥梁、隧道设计使用寿命为100年,抗震设防烈度为6度,按7度加强抗震措施。

四、技术成果

本项目开展了包括《跨铁路枢纽区多T构转体桥建造关键技术研究》、《大跨径梁拱组合连续刚构桥理论研究及实践》等多项科学技术研究。项目获得专利42项(发明专利10项),发表论文40篇(SCI及EI5篇),省部级工法5项,软件著作权2项,施工及设计指南2部。

1、经济效益

路线在原规划方案基础上优化了土主隧道出洞标高、采用桥梁上跨铁路集群,显著缩短了隧道长度(由规划4650m缩短为4000m),减少隧道弃碴18万方,节省工程投资1.2亿元。

礼嘉大桥通过开展大跨径梁拱组合连续刚构桥设计理论与方法研究,获得结构性能优异、造价更经济的新桥型。相比传统PC刚构桥,相同条件下节省555.4万元。通过通过拓扑优化和设计参数正交试验相结合,得到该桥型最优构造和预应力钢束配束,产生直接经济效益330万元。

2、生态环境效益

路线布设充分结合沿线地形、地物分布情况,成功绕避或穿越环境敏感区及居民聚集区、尽可能减小山体开挖和征地拆迁,最大程度保护了生态环境。土主隧道根据隧区岩溶特性,设计上采取了“以控爆为主,机械开挖为辅”的总体施工方案、富水地段“分区堵排水”及全封衬砌等一系列措施,保证施工安全的同时,对沿线生态、水源、建构筑物等未造成破坏和影响。项目沿线绿色长青,环境效益优良。

3、社会效益

作为全市基础设施建设提升行动计划和缓堵保畅的重要组成部分,项目建成完善了中心城区快速路网,加强了对渝西经济带的辐射作用,对重庆建成内陆开放的大通道高地、发挥承启东西的作用,促进成渝地区双城经济圈发展具有重要意义。

路线总体采用BIM+GIS技术开展总体方案研究,实现了在满足交通功能需求的同时,将项目经济、社会效益的最大化,生态、环境影响最小化,为山地城市复杂地形和建设边界条件下的城市快速路设计树立了典范。

依托礼嘉大桥,率先建立了大跨度上承式梁拱组合刚构桥的结构体系。系统地建立了该桥型设计理论和方法,揭示了其结构力学特性,确定了主要结构参数建议取值范围,研究和解决该桥型的设计关键技术,明确了其设计要点、关键节点构造细节,提出了结构设计计算方法、合理成桥状态设计控制方法以及总体建造方法。该桥型不受地形和地质条件限制,为山岭重丘地形条件下的大跨度桥梁增添了一种具有竞争优势的经济适用桥型。礼嘉大桥为同类型桥梁的建设提供了范例,积累了工程经验。

土主隧道结合既有经验,依托科研课题,提出“水压控制爆破”的思路、研究并明确了“衬砌背后纵向注浆”工艺、构建“分区防水”体系,隧道的成功修建对国内类似隧道的设计、施工具有很好的指导意义、参考价值,在国内市政隧道中处于领先水平。

上跨中梁山东侧铁路集群主线桥梁设计,开创性地采用T构群协同一次性连续转体施工,最大程度减少了对既有运营铁路的干扰,对类似工程建设具有很好的借鉴和参考意义。