设计单位 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 、中国建筑设计研究院有限公司

项目介绍:重庆市规划展览馆迁建项目,位于长江南岸滨江带弹子石广场之上,居于两江四岸的极佳观景点,与朝天门广场、江北嘴大剧院广场隔江相望,具有 “看与被看”的城市角色。作为南滨路1.3公里城市会客厅的起点,其建成将带动南滨路滨江地段的整体城市更新工作。项目规划占地面积6186平方米,总建筑面积为17000.47平方米;地上四层,地下一层,建筑高度为24米。改造部分主体为框架结构,设计使用年限50年,项目总投资额为3.59亿元。

项目规划以展览馆建筑为核心,划定北至长嘉汇购物公园、南接坡地艺术公园,西至南滨路步道、东侧平接泰昌路的区域,通过对原有功能进行置换,梳理交通关系、提升环境品质、从公共空间和公众服务角度出发对现场建构筑物进行局部改造,打造南滨路城市会客厅的核心,以此丰富长江南岸的城市公共空间体系。

项目建成展陈面积约1.3万平米,由“序厅”“自然山水”“历史文化名城”“总体规划”“城市更新”“高质量发展”等主题展区组成。通过平面展板、多媒体屏幕、互动平台、模型、复原场景等多种展陈形式,突出主城都市区沙盘、重庆历史沉浸式空间、“重庆味”中庭等重要展项。深度展示了重庆市各方面规划,同步展示重庆山川河岳、文华渊薮、发展成就等内容。

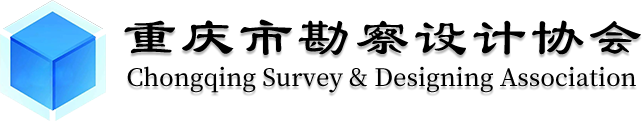

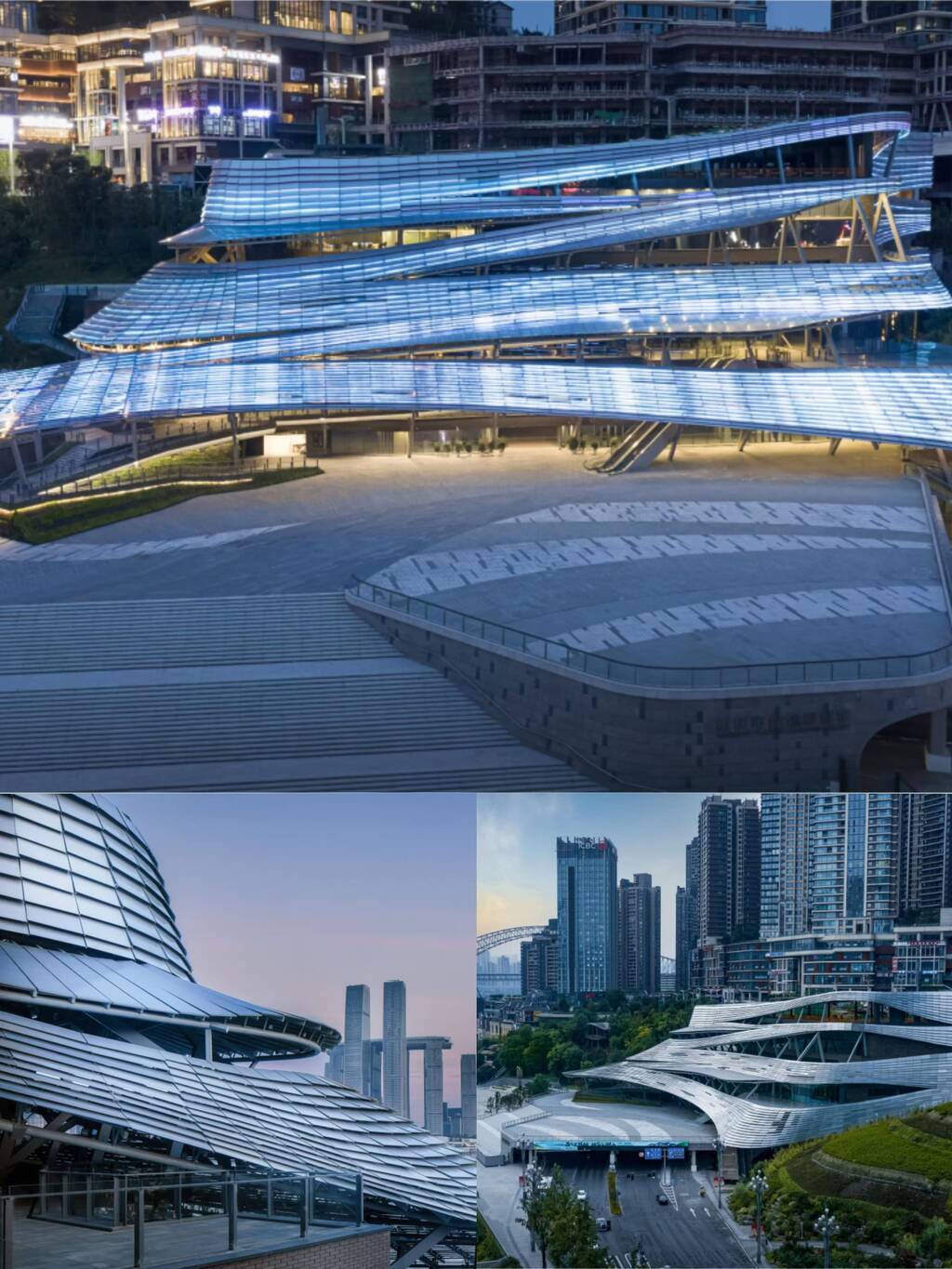

规划展览馆迁建项目原车库建筑阻隔不同标高的道路衔接,且体量集中封闭,风貌有待提升,气候适应性差,项目周边特有的山水格局严重缺失。针对上述问题,本设计以问题为导向开展设计,系统性探讨城市更新设计方向。 缝合山水:山城步道建立立体互联互通体系 如何缝合山水,连接自然,因地制宜进行城市更新?当代的规划展览馆多是封闭的建筑空间,而项目所依托的弹子石广场片区是开放的城市公园。通过梳理原建筑车库与山体、道路关系,加建“之字形”坡道、平台,构建山地公共空间游览系统。改造后的规划馆,在沿江面成为山地公共建筑空间的连接体,纵向打通由滨江步道到泰昌路的上山动线,横向串联弹子石广场周边绿地多标高慢性系统。 织补功能:活化存量空间利用 如何结合原有车库空间特点进行改造,体现展览馆本身所需空间场所?项目所在位置为观赏重庆“山环水绕江峡相拥”最美城市风景的最佳观赏点,原有功能为停车场,无法发挥城市资源最大效益。对原有功能进行提升,增加规划展示、外事接待、城市阳台等功能,真正发挥城市会客厅作用,撬动片区整体功能提升。合理控制加建量,改造设计尊重原建筑空间逻辑,充分利用室内原有通高空间,植入规划展览馆所需的大空间功能。展陈设计突破传统的封闭模式,将两江四岸的景观导入室内,增强室内空间的开放性。 结构加建:轻量化更新建造 如何在原有建筑体系上,实现加建轻量化?结构设计结合原建筑体系,与原建筑8.4m开间的轴网相拟合,与原建筑结构、空间实现一体化。结构形态贴合幕墙基准面,将曲面幕墙结构设计为整体的空间结构系统。主支撑柱底部落于原柱点上,柱子临江方向偏移15度,形成统一的结构空间序列。主幕墙柱上设置楔形梁,楔形梁靠近临江面及建筑室外平台一侧截面减小。并利用三维软件进行结构构件空间精确定位,坡道结合幕墙支撑体系一体化整合设置。 文脉传承:以现代建筑语汇体现巴渝文化如何以形象手法,串联古今,展现山城、江城地域特色?规划展览馆位处两江交汇绝佳观景地,“看与被看”相平衡。如丝如缕的金属幕墙使建筑从郁郁葱葱的环境中跳脱出来,如同一条潺潺溪流,闪闪发亮,从南山流向长江,通过开口、翻边等方式,形成重重叠叠的“山城屋檐”。檐下的“山城步道”曲曲折折,地面石板、外墙灰砖与金属幕墙等材质构成传统与未来的强烈对比,浓缩出鲜明的重庆特征。 绿色低碳:优化气候适宜性 如何基于当地气候条件,进行绿色营建?构建舒适的室外步行空间。重庆市夏季尤为炎热,而热湿气候区通风与遮阳措施是构造热舒适的主要设计措施。项目外幕墙可既改善室内外温度,为使用者提供舒适的观景空间;又降低空调运营能耗,从而实现低碳运营。 技术革新:蜂窝铝板自由曲面幕墙设计 工期紧、加工难度高的情况下,如何实现复杂的“山城屋檐”幕墙效果?设置连续的曲面幕墙基准面,与建筑室外步行体系共同构成适宜的灰空间体系。为达到“流水”效果,需要采用光泽度较高的蜂窝铝板,故需改为平面板及单曲面板。 在曲面幕墙板划分设计中,设计团队运用参数化方法将幕墙板进行简化,将大部分面板控制为平面板,具有良好的可实施性。幕墙板构件设计实现幕墙构件、灯光构件一体化。在保证幕墙美观性的同时,提供了良好的夜景表现效果。专业配合:各专业紧密合作实现绿色技术节能设计 设计采用综合加权法计算需要系数进行负荷统计,配电变压器安装容量配置合理。供电电源合理整合了现有建筑供电系统,满足供电可靠性要求。给水系统采用上行下给的供水方式,利用现有的高效节水技术手段,满足节能绿色设计理念。消火给水系统利用给水计量管理采用建筑现有消防给水系统,合理控制工程造价。

本项目通过山地步道、观景平台、屋顶眺望台等丰富的室外空间,构建出以观景为核心的建筑室外空间系统。重庆市位于夏热冬冷气候区,夏季尤为炎热,而热湿气候区通风与遮阳措施是构造热舒适的主要设计措施。本项目采用外立面格栅的遮阳设计手法,旨在改善项目所在气候区的温湿问题,使其具有良好的气候适应性,为使用者提供舒适的观景空间。此外,外幕墙提高了室外空间舒适性,提高室外公共空间利用率,产生低碳效益。本项目为改造扩建项目,借助于原结构体系建立新的幕墙体系,整体施工工序较多、流程复杂且工期紧张,对幕墙结构体系及幕墙分板都有较高要求。 改造建筑结构与幕墙结构体系实践 幕墙由面板和支承结构组成,可相对主体结构有一定位移能力或自身有一定变形能力,不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰性结构。现有的幕墙支承结构形成的用于安装幕墙面板的安装面均是平面结构,即在安装幕墙面板后,在视觉效果上,幕墙是由多个平面连接构成的。现有的幕墙支承结构无法安装曲面的幕墙面板,特别是自由曲面的幕墙面板,导致无法实现曲面幕墙视觉效果的问题。 此次改造在室外加建钢结构,以同时支撑坡道与曲面幕墙。结构设计结合原建筑体系,与原建筑8.4m开间的轴网相拟合,与原建筑结构、空间实现一体化。结构形态贴合幕墙基准面,将曲面幕墙结构设计为整体的空间结构系统。传承传统建筑中的穿斗结构支撑体系,幕墙结构体系由主支撑柱、主梁、环梁等构件依次搭建而成。主支撑柱底部落于原柱点上,柱子临江方向偏移15度,形成统一的结构空间序列,也实现了幕墙尽量向外延展的空间效果。 坡道结构结合主幕墙结构体系设置,尽量减少新建的结构构件以形成较为完整的室外公共空间。主幕墙柱上设置楔形梁,楔形梁靠近临江面及建筑室外平台一侧截面减小。坡道下部的工字钢梁搭建在楔形梁上。坡道板为钢筋混凝土材料,以降低人们步行时坡道的震动感。幕墙分板数字化应用 现有生产工艺以及交通条件,限制了曲面建筑部件(例如幕墙嵌板)的尺寸大小以及嵌板的弯曲程度,超出限制的嵌板其生产运输成本将会急剧增加,因此需要将曲面建筑部件划分为合适的形状。在此次改造项目中,原建筑与南北两侧山地公园及东侧跨路平台的空间关系较为复杂,且原建筑各层平台进深具有差异性,较难采用直纹曲面等较为简单的曲面形式。在确定曲面幕墙基准面的具体造型中,设计团队对室外坡道、平台上方的幕墙基准面净空高度进行校准,拟重庆传统爬山廊道的空间效果。此外,考虑到观景需求,在主要观景处将外幕墙曲面进一步打开,提供良好的观江视野。外幕墙打开处,设置翻起面,以延续外幕墙整体的遮阳效果。 在确定了整体的曲面造型后,设计团队遇到了在幕墙基准面上划分幕墙板的问题。建成项目中,双曲面造型的幕墙案例较少,这为设计团队带来了一定的难题。为了实现良好的建成效果,最终选用了蜂窝铝板作为幕墙板材料。由于蜂窝铝板难以弯曲为双曲面,直接划分原幕墙基准面的方法不可行。由此,设计团队运用参数化方法将幕墙板进行优化,并比较了一下两种幕墙板优化方式。方式一:将双曲面幕墙板全部简化成平面板,这一方式可节约时间,保证效果。方式二:将双曲面幕墙板全部简化为单曲板,这一方式中,幕墙整体较难维持形态效果,单曲板曲率情况较多,每种曲率需要单独开模,制作时间较长。考虑到可实施性,团队最终选择了方式一作为幕墙板优化方法,并采用如砖墙的纹理划分幕墙基准面,减少平面板带来的折线感,使整个幕墙体系更具有连续性。具体操作为,根据所述轨道位置信息获得相邻轨道之间的宽度信息,所述相邻轨道为延展方向一致的轨道,基于所述宽度信息对所述曲面建筑部件进行划分,形成多个曲面子单元。

自2022年4月底正式开馆以来,展馆已经累计接待20余万游客,向游客全方位展现山水之城的独特魅力,收到了市民广泛好评。在业内也被评价为“城市更新的优秀案例,本土设计的典范”。并顺利完成市委市政府对“两江四岸核心区”整体提升的部署工作中的重要要求,即将“市规划展览馆迁建至弹子石广场,通过对车库进行部分改建,让新馆能观看城市最美风景,承担规划展示功能,具备城市会客厅功能,拥有外事接待能力”。 项目方案突出“绿色、环保、低碳、智能化”理念,建筑外立面依山势层层叠高,以草书“起”字意向表现城市“奋起”之义,又以“互”字意向展现重庆与世界互联、互通的开放气度,传达出重庆市规划展览馆与城市同行,与观者互动的邀请。同时,建筑景观协调融入“两江四岸”核心区山水城市风貌之中,与对岸朝天门来福士、江北嘴大剧院共同构成新的地标建筑群组。 项目于2022年7月,由中国建筑设计研究院有限公司、重庆市规划展览馆主办,中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司、上海风语筑文化科技股份有限公司、《建筑技艺》杂志社协办的“本土设计——城市更新巡展·重庆展”开幕式及学术对谈活动在馆内成功举办,引发业界人士对城市更新这一议题更多的思考。