设计单位:重庆市设计院有限公司、北京华清安地建筑设计有限公司

项目介绍:

项目位于磁器口马鞍山北侧,磁器口小学西侧,是金融街磁器口后街项目的一部分。规划用地由A03-10/02的一部分,A03-11/02地块,A03-11/03地块组成。项目占地面积28028.79㎡,规划计容面积24683.74㎡,总建筑面积30591.91㎡。其中: A03-10/02地块,地上建筑容积率1.1,绿化率8%,檐口控制高度18米;A03-11/02地块,地上建筑容积率1.1,绿化率15%,檐口控制高度18米; A03-10/02地块,地上建筑容积率0.8,绿化率15%,檐口控制高度15米。

其中A03-11/03地块分H1,H2两个组团,总建筑面积9756.83㎡,其中地上建筑面积9756.83㎡,无地下建筑面积,容积率0.8。其中,H1组团为民宿,高度2层,吊2层,建筑高度14.8m(规划计算高度起算点为各楼栋0.00,均低于10m),属于多层公共建筑,其中吊二层为名宿大堂,商业及全掩埋车库及设备用房,车库停车位44个,属于IV类汽车库。吊一层至二层为民宿。H2组团,包含H2-1~H2-3共三栋商业建筑,高度2层,H2-1局部吊3层,建筑高度9m~18m(规划计算高度起算点为各楼栋0.00,均低于10m)三栋商业均属于多层商业建筑。

A03-10/02(二期部分)、A03-11/02两个地块分为F、G两个组团,其中,A03-10/02地块新建总建筑面积为11957.08㎡,其中地上建筑面积7298.19㎡,地下建筑面积4658.89㎡,容积率1.08。包含F1,F2两栋商业,高度2~3层,建筑高度9.1m~13.3m(规划计算高度起算点为各楼栋0.00,均低于10m),均属于多层商业建筑,一个两层地下车库,共2层,总高度8m,地下停车位88个,属于III类汽车库。A03-11/02地块总建筑面积为8878㎡,其中地上建筑面积8878㎡,无地下建筑面积,容积率0.8。包含G1~G8共8栋新建商业,高度1~2层,吊层1~3层,建筑高度4.3m~13.9m,商业均属于多层。

(1)建筑:

项目位于磁器口马鞍山北侧,在尊重历史风貌区内的现状遗存和文化脉络的基础上,遵循和传承传统风貌区的建筑与空间特色,利用当地传统的建筑材料和营造方式来重塑与展现当地的建筑特征和风情特色。并通过基础设施提升、建筑修缮、交通优化、街巷疏通等方式完善和提高当地的建筑和环境质量,为更好的延续和发展传统风貌区提供基础条件。

建筑布局参照原始地形图,恢复原街区肌理。保留和尊重场地内的堡坎、梯道、崖壁和树木,并按照原建筑的布局和位置进行肌理恢复和织补。并根据地勘条件规避了危险地段,对有滑坡隐患的堡坎和崖壁进行了加固。场地主街贯穿南北,结合地形利用场地高差形成典型山地街巷院的空间格局,恢复原有建筑的基础上,新建筑参照原来建筑依山而建,因地制宜的特点形成散点式的空间布局,阶梯步道连接各个建筑,充分展现了具有山地特色的街巷院的空间布局。

在不影响原貌建筑的前提下,利用现场地的高差关系,充分发挥重庆山地建筑的吊脚、吊层、靠崖等地域性建筑方式不着痕迹的营建这部分建筑体量,同时形成空间高低串联、丰富多彩的小环境特点。利用现状地形中的多处处台地的关系,新建建筑之间围合成或大或小的平台,由于高差不同形成立体景观平台,同时调整适当的标高关系,使得每一层立体平台上均有较好景观。

(2)结构:

本项目既有场地复杂,G、F组团东西向进深约60~80米,高差25~36米,场地狭窄且高差较大。此外,该项目内存在人防硐室,古树,历史风貌建筑,市政箱涵,带有重庆特色的既有条石挡墙等众多保护对象,支护设计难度极大,针对此情况,项目设计人员与参建各方紧密配合,对边坡支护进行了多方案比选,最终边坡采取了分级支挡、放坡+结构架空的方式,在满足保护对象的同时,也为业主节省了大量的成本,而且主体结构经济性也较好。

项目高差大,挡墙多,如何对挡墙进行设计和美化的问题,结构专业在方案设计之初提出问题并在全设计流程中与业主,方案公司及景观设计单位等紧密配合,采用多种手段对立面进行处理,如采用景观塑石等饰面隐藏桩板挡墙锚头,挡墙预留立面装饰圈梁,进行垂直绿化树池等相关设计,最终取得了较好的立面效果。

图1 支护现场结构实景

图2 挡墙景观塑石实景图

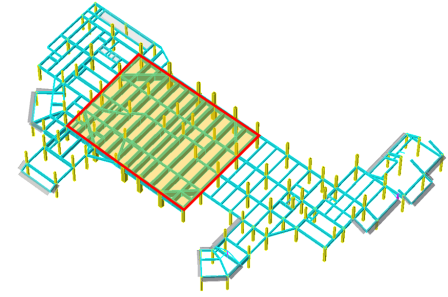

F1#楼存在较大面积的大跨转换区域,在25m跨上方转换2层退台结构。该区域梁高限制1.8m,采用型钢混凝土构件实现大跨转换,满足了建筑功能需求。

图3 大跨转换区三维模型

(3)给排水:

本项目具有典型的山地建筑排水的特色。本项目室外排水的重点与难点在于跌落多、落差大、纵向跌落距离短,甚至存在竖直跌落(高差突变)的情况。因此在衔接上下游的排水管道的同时,还需要具有一定的消能和稳流的作用,避免下游管道被过度冲刷,保护下游管道的安全。本项目通过跌水井与竖管式跌落管的合理使用,较好的解决了室外排水管道的落差问题。

(4)电气:

电气管网在后期设计过程中,将整个工程的强、弱电管线精简为一条主干线与三条支线:

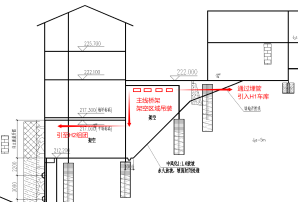

1、主线为F1车库至H1车库的强、弱电干线。此部分线路从F1车库引出,通过沿车行道路敷设的埋地排管,引至F组团与H1组团边界处。在此处通过预留套管穿出支护挡墙后,进入道路下部的三角型结构架空空间内。在架空结构顶板主梁下方吊装四根电缆金属桥架,分别将强、弱电干线引至H1、H2组团。

图1 主线布置示意图

2、A支线为F1组团车库敷设至G8至G10组团的强、弱电管线。具体路线为由F1车库出线,通过埋地暗敷排管穿越车行道后引至G8组团旁扶梯下方的架空空间。并利用此空间设置竖向桥架,将强、弱电管线由222.3标高敷设至213.9标高。在桥架下方设置强、弱电手孔井,电缆在通过竖向桥架引下至手孔井中,再通过横向埋地敷设的排管引至各组团的电井内。

3、B支线为F1组团车库敷设至G1至G7组团的强、弱电管线。具体路线为由F1车库出线,通过埋地暗敷排管穿越车行道后进入外墙、支护挡墙与素混凝土装饰外墙围合成的空隙空间。利用此空隙敷设强、弱电竖向桥架。通过竖向桥架,强、弱电管线标高由223降至210.6。再通过建筑与挡墙的缝隙,横向沿挡墙敷设桥架,将管线敷设至210.6标高的G3、G4组团。再通过同样的走线原则,将强、弱电管线引至197.8及193标高两个台阶的各组团电井。

4、C支线为H1组团车库敷设至H2-1至H2-3组团的强、弱电管线。与A线的敷设方式类似,由H1车库出线,进入道路下部的三角型结构架空空间内。再通过H2组团各级扶梯下方与建筑单体、挡墙的空间设置竖向室外桥架。再通过此通道将强、弱电管敷设至H2-1至H2-3组团的各电井内。

图2 利用建筑与挡墙之间空隙敷设管线

(5)暖通:

本项目通过各专业多方探讨,最终决定将多联式空调(热泵)系统室外机设置于屋顶坡屋面内,外设通风百叶,保证空调运行时的通风换气要求,为后期类似仿古建筑的空调外机位布置提供了可借鉴的方案。

一、本项目为典型的重庆特色山地建筑,竖向设计是本项目最大的难点和设计出发点:

整个场地高差较大,东西向最大高差约60m。场地内包括两条传统街巷,八棵保留树木、一个风貌建筑和各种规划要求保留堡坎、梯道、地下管道。在综合考虑各种因素后决定扬长避短,适当对场地进行挖方平整,在不同的标高结合传统街巷和新建街巷将地块和磁器口正街、磁器口横街串联起来,形成一个完整的磁器口古镇环形动线。有效地改善了该地区原本复杂不畅的交通情况。

后街项目的商业街为折线分台型山地空间,分为6个台地,内设3个广场,每层分台高差从5m-6m不等。台地之间形成坎,由台阶和扶梯连接,街道顺应地形走向曲折起伏,由多条线性空间横纵排布组合而成,主街与连廊平行布置,通过垂直交通(扶梯为主)彼此联系,并在水平和垂直步行流线的交点处形成坝(图4)。充分利用场地高差形成典型山地街巷院的空间格局,建筑参照磁器口古镇的建筑依山而建,散点式的空间布局,阶梯步道连接各个建筑,创造出更多灰空间,让人们停留、感受。形成具有典型重庆山地特征的游线体系。

二、交通组织及消防设计方面:

1.车行组织:

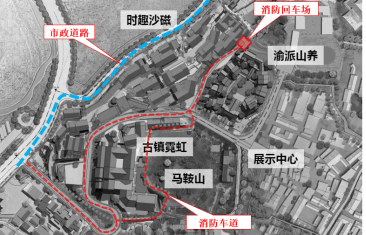

磁器口后街项目二期整体采取人车分流的步行商业街区设计,车行道均布置在用地外环市政道路,到达项目南侧及东侧设置的两个车库入口,也可到达台地最高处,最高处布置有历史文化主题酒店,为整个地块狭长的商业路径赋予便捷的通达性。同时,消防车道沿地块外围布置并分别于198.000标至高平台221.900和223.500平台回车,并且场地消防车道在满足80m半径覆盖的同时消防车也能通往主要街区进行作业。

2.人行组织:

主要人流导入为东侧磁器口老街,南侧磁器口项目一期及北侧沿市政道路方向引入,与此同时,基于历史文化街区特性,天然得对两个地块停留的人员有牵引作用而让真正的老街街区内部充满活力。整个商业的人行动线结合自然的高差处理,形成横向和纵向两个平台式的体验式商业模式,注重游人的旧时街区空间体验,而不是传统商业综合体的集中式、消费式的商业体验。

3.山地商业街区消防设计的策略

1)利用山地建筑多标高的特点打造建筑多样的疏散路径

在H2#楼中结合地形处理打造了双首层,在提升店铺商业价值的同时,上下两层商铺人员可直接疏散至室外安全区域,减少设置疏散楼梯,增加了商业的可利用空间。

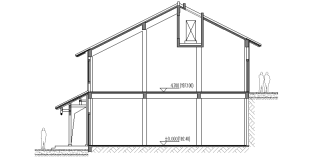

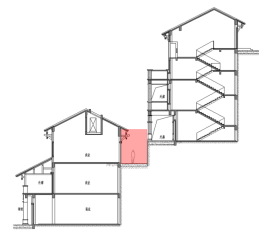

H2-3#楼剖面

在H2-3#楼中根据原始标高将建筑局部设计为一层,使得形体错落有致,局部一层的屋顶可以作为室外安全区域,二层的商铺可通过专用疏散楼梯至一层也直接从两侧安全出口到达室外安全区域。

2)建筑单体之间的消防设计

现行防火规范是全国普适性的国家标准,涉及山地建筑的内容甚少。在没有相应地标支撑的情况,面对商业街区设计中多样性和复杂性的需求,尽可能甄别选用有利于设计过程遇到的具体情况的规范条文。

在G组团中,规范中对处于不同标高平台建筑的退距没有涉及。在设计中低标高的建筑相邻的一面不开门窗,屋顶不设门窗洞口且屋顶耐火极限不低于1h,这样与高标高的建筑退距按3.5M控制,结合挡墙的处理形成尺度宜人的街巷空间。

G4#楼与G5#楼剖面关系示意

3)消防车道的设置

在总平面的设计中,结合建筑和山体的关系,在尽量减少对自然山体干扰下留出消防车道和消防救援的操作空间。消防设计中在F组团外形成环形消防车道。利用新修的市政道路和现状保留的内部道路在建筑F/G组团和H组团的两个上长边形成消防车道,并在尽端处设置了消防回车场。

消防车道设置示意图

三、建筑风貌以及空间形态:

根据基地地形高程,设计结合场地标高与原基地已经形成的6个台地。同时在每个分台依据不同的自然地形,采用吊脚楼、台院、场坝、挑厢、跌落等多种重庆传统建筑形式使建筑和场地紧密结合,朝向随山形而各异,建筑群依照地形地势错落相叠,鳞次栉比,横向成排,纵向成列,层级而上,随着等高线的起伏与走向逐步退台,与地形地貌有机的融为一体,形成屋宇层叠、高低错落的“多维簇群”空间形态。同时错层的设计也形成了商铺多首层的情况,增加商铺接地范围,提升了整个项目商铺的可达性和商业价值。使客流能均衡地分散到各层沿街商铺中。

磁器口后街项目在立面设计上采用了挑檐(单出挑檐、双出挑檐)、批檐、檐廊、坡屋顶等吊脚楼传统建筑形式,整体颜色呈灰色调。从色彩搭配,建筑细节两个方面与磁器口古镇的传统建筑形式统一协调。新建建筑根据地形高低错落,通过大量的挑厢、阳台、外廊等设计强化建筑在垂直方向上的变化,并将室内活动展示出来,以契合重庆山城的街道生活和市井文化。在建筑外立面材质上主要采用白灰墙面、青砖、木纹饰面为主,局部饰以石材,以提升建筑的品质并和地形环境相协调。

四、节约能源方面

本工程选用节水型卫生洁具及配水件并应该满足《节水型生活用水器具》(CJ164-2014) 的要求,且用水效率不低于三级。公共卫生间采用感应式陶瓷片密封水龙头、小便器和座便器采用感应式自闭冲洗阀,蹲式大便器采用脚踏式自闭冲洗阀。通过使用节水型卫生洁具减少了公共卫生间的生活用水量及污水排放量。

五、复杂坡地建筑的结构策略

本项目场地高差大,且该项目内存在人防硐室,古树,历史风貌建筑,市政箱涵,带有重庆特色的既有条石挡墙等众多保护对象,支护设计难度极大。同时,项目位于磁器口历史文化保护区,对于区内景观及古建筑整体风貌的保护,不仅是建筑师考虑的问题,结构设计师也深入其中,提出合理可行,有创新的结构方案,是对本项目最大的挑战。

在项目设计过程中,采取了以下方式进行了分析及研究:

1.建筑、结构、机电、景观在项目全过程中协同一致,特别是在建筑方案过程中,将景观及古建筑保护思想融入结构设计的基本逻辑中,在边坡,地基处理,基础及主体结构各方面,均考虑其最终的展示效果及对保护对象和风貌的影响;

2.结构专业采取了分级支挡,架空-支挡结合,分情况外露及隐藏挡墙,挡墙外挂景观结构,风貌建筑保护等多种手段,解决了建筑,景观及机电等专业需求,达到了效果的和谐统一;

3.空间利用最大化,对于边坡与建筑功能的配合达到最优解。对于高差边坡及场地特有地质,历史遗留下来的特殊区域及空间进行了提前梳理,并结合建筑功能,机电管线及景观需求等,进行多方案比选及优化,达到了建筑功能最优,结构经济合理,报建风险最低的良好效果。

本项目以保护历史,传承文化为设计指导思想。在尊重历史风貌区内的现状遗存和文化脉络的基础上,遵循和传承传统风貌区的建筑与空间特色,利用当地传统的建筑材料和营造方式来重塑与展现当地的建筑特征和风情特色。并通过基础设施提升、建筑修缮、交通优化、街巷疏通等方式补充和提升磁器口古镇的文化旅游体验和功能配套。分散磁器口古镇的旅游人流,减少对古街的破坏。同时改善周边居民的生活环境,提供了一个平时散步聚会的好去处。

磁器口后街项目在各方努力下,于2022年底开业并投入使用。开业至今,商业运营良好,并经受了元旦,春节等重大节日检验,因优质的城市形象和独特的地域文化,获得了政府、社会各界以及行业内部的广泛认可和高度赞扬。