设计单位 重庆道合园林景观规划设计有限公司 、重庆市风景园林规划研究院

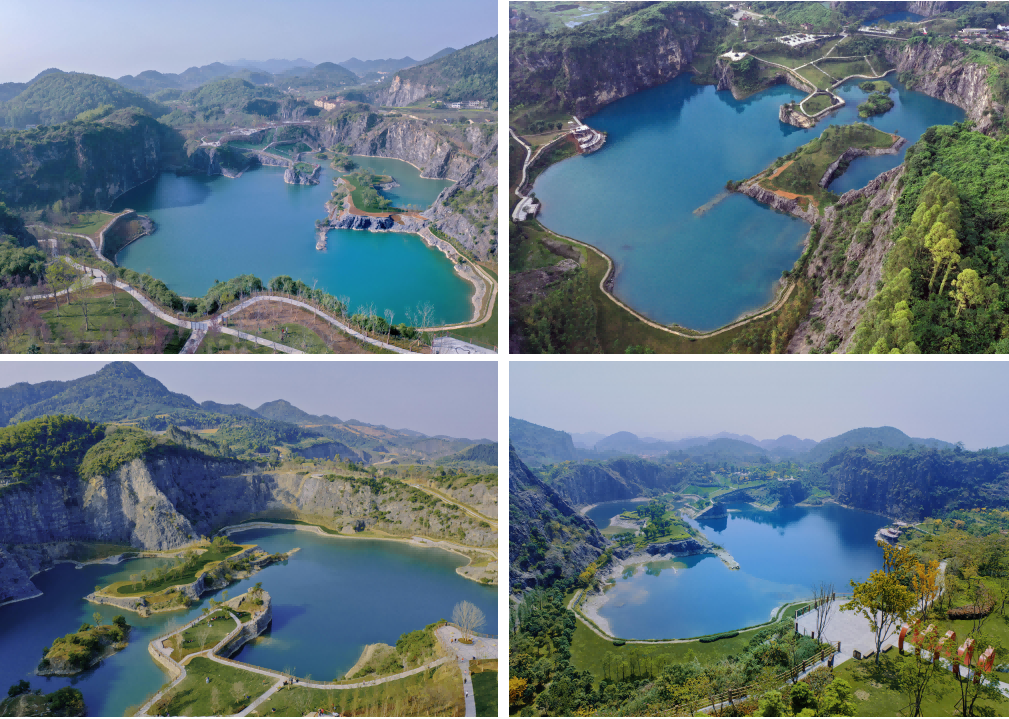

项目介绍:重庆市渝北区铜锣山矿山公园位于渝北区石船镇,属两江新区腹地。铜锣山石灰岩矿的开采始于清雍正十年,至2007年开始逐步关闭矿场之前达到采矿规模最高峰,到2012年底,历经280余年的铜锣山采矿场全部关闭,山上从南向北留下深达数十米的39个矿坑,呈串珠状排列、形态各异,裸露的采矿场、矿渣与弃渣堆积成山,严重影响村民的“三生”环境。矿山遗址的治理与生态修复成为重庆市各级政府和职能部门必须面对的问题。2015年,荒废的矿坑因积水而享有“重庆小九寨”的美誉,其价值开始受到人们的关注,2017年获评国家矿山遗址公园建设资格。渝北区在2018年生态修复的基础上,提出铜锣山矿山公园建设目标是以矿坑山水风光为核心,自然与人文景观相协调,集生态修复、自然科普、观光旅游、休闲度假、乡村振兴于一体的旅游度假区和旅游目的地。公园采取整体规划分期建设,总规面积约24.72km²,其中核心区约6.92km²。2020年开始一期建设,范围为核心区的CK7~CK13矿坑,规模约133.33hm²。设计以“自然的愈合和近自然营造”为理念,以综合效益最大化为导向,修复遗址生态环境、重构人地与景观关系。项目总投资五千万元。

一、技术特点

重庆市渝北区铜锣山矿山公园一期设计过程中,采用多项先进的创新技术与人工现场相结合的方法,科学辨识矿坑遗址“地”“缘”属性,以社会诉求为导向,由此制定了相应的生态修复、景观重建的总体设计策略,以恢复和增强场地的自我调节能力,重新构建矿业景观与人居、乡村经济发展、自然和谐共生永续发展的关系,塑造健全环境的同时做到与自然环境的互利共生。

二、先进性与创新性

(1)采用新技术与人工收集现状数据相结合

本项目创新性地利用了基于航空和高分辨率数字正交坐标高程模型的无人机扫描分析系统(UAVS)对设计范围现状数据进行采集、分析和分类。采取无人机技术采集并处理数据,运用离散数据对场地各方面的分析,结合参数化编程技术以及GIS数据库,实现在较短时间内跨学科的整合及应用,全三维实景模型的引入,让设计师对场地拥有更加全面细致了解的可能。该技术是从点状到全局、模糊到精确,从抽象到直观。这种新的技术对于设计规划项目前期场地数据的获取具有非凡的价值和意义。人工现场调查与感知是对新技术调研数据的校正与补充。

(2)节约型园林设计与生态工程技术的运用

坚持因地制宜、生态优先的原则,设计综合考虑场喀斯特地貌的生态系统脆弱性和特殊性,构建低维护、生态节约型、具有弹性的矿山遗址景观,实现对矿坑的近自然修复。保护和利用采矿遗留下来的建构筑物,使其成为公园服务及景观建筑的由机组成部分。利用矿石、矿渣构建花池、铺地、座凳、台阶、栏杆、挡土墙、护坡等,尽显矿山遗址景观特色,实现矿山文化再现与物质功能转换。公园生态修复所需土壤取自相邻的工业开发区用地范围内的表土,避免因矿山修复而造成农村耕地的破坏,达到发挥土壤种质库和有效节约土壤资源的目的。充分保护和利用场地原有的植物,运用黄葛树、香樟等乡土植物,采用近自然植物群落配置植物,使其融入乡野环境之中,使设计与自然融合,节约投资,减少人工痕迹。尽可多地设计下凹式绿地,利用矿区绿地承接和贮存雨水,达到减少径流外排的作用。

(3)矿业遗址文化与自然传统山水文化塑造

从矿坑形态、塘库水色和空间感受出发,借鉴传统景点命名采用“象形会意言情”的方法对矿坑进行景区景点命名,让游人产生共鸣。如CK7号坑形似长柄钩,钩头扁如贝叶,空中鸟瞰形似如意,故得名“如意谭”,寓意美好与吉祥;CK8号坑水面形似心形,四面峭壁将尘世隔离,环境清幽,有洗涤心灵之感,故得名“洗心海”,也是美好爱情的象征;CK10号坑宽大平整,平原草甸风光尽显,整体氛围旷野开阔,露营者看云卷云舒,似牧羊人般赶羊,故取名“牧云坪”,体现闲时之美;CK12号坑崖壁原生色彩丰富、强化坑顶边缘色叶植物配置,崖壁和植物倒映水中,层层叠加的色彩感十足,叠翠溢彩的湖塘景观形象要然而出,故取名“叠彩池”。

三、主要的技术指标

重庆市渝北区铜锣山矿山公园一期规划设计区域面积为133.33hm²,其中建筑面积为1.24㎡,绿化面积为108.2万㎡,硬质面积为2.9万㎡,水体面积为8.9万㎡,绿地率为81.1%,场地内共设有停车位404个。

四、采用节能技术与效果

节能技术主要考虑到场地整体的可持续性生态策略。首先,项目建立了水的整合性资源管理系统,其中包含雨洪收集系统、建设生态沟和下凹绿地,以此对灰水及黑水进行净化处理及重复利用,以实现场地水资源的补充,解决在生态修复过程中缺水的问题;同时,采用低维护和近自然植物设计技术,降低了人工维护成本和植物养护用水。其次,发挥土壤种子库的作用,让土壤中的植物种子自然萌发,演替形成自然的地带性植被;引入了太阳能光伏板及风能装置,为矿山公园提供可持续性的补充性电力。

通过重庆市渝北区铜锣山矿山公园一期项目建设的实施,矿山遗址的生态环境得到有效修复、矿业景观与山村自然山水景观得以和谐呈现、激活了铜锣山国家矿山遗址公园的观光旅游和休闲度假、极大地推动了石船镇乡村经济的发展,实现了矿山遗址资源的有效利用,取得了可持续的社会、经济和生态效益。

铜锣山矿山公园的规划建设为重庆市民提供了一处旅游休闲之地,保护了遗产景观资源,促进特色产业发展和乡村振兴。2021年10月入选中国生态修复18个典型案例之一,重庆首届生态保护修复十大案例之一;2022年3月,铜锣山矿山公园成为市级重点旅游建设项目,极大地提高了公园及片区的知名度。

2021年澎湃政务“资源中国”报道:公园自试运营以来,累计接待游客45万人次,游客对铜锣山的生态景观给予高度评价。吸纳周边村民200余人就业和创业,人均增收约2万元,推动生态价值转化为农户增收。2021年6月25日正式开园迎客,预计实现旅游综合收入约2000万元。以旅游经济为核心,优化了产业结构,促进旅游休闲配套服务业与旅游加工业等产业的发展。

铜锣山一期建设范围内的山、水、林、田、草、土壤及矿坑得到了重构,景观生态网络形成一体化、可持续的生态系统,抚平了工业带来的创伤痕迹。